贺秀杰*,谭捷,马显锋,杨卫岐,

(中山大学中法核工程与技术学院,广东 珠海 519082)

摘要:研究生一年级是学生由基础学习向科学研究过渡的重要阶段,阅读英文文献是做科研的重点和难点,对学生了解专业方向、提供科研思路具有重要作用。针对初学者反映的阅读速度慢、理解难度大等问题,本文探索了弹幕教学这种新型多媒体模式,在研究生一年级英文文献阅读课堂教学中的应用。弹幕教学一方面寓教于乐,活跃了课堂气氛,激发了学生的学习兴趣;另一方面调动了学生阅读英文文献的积极性,促进了学生读文献和写文献能力的提高。

关键词:弹幕;研究生课堂教学;英文文献阅读;学周刊

不论是在高校还是在中国科学院等研究所,研究生一年级的学生均是刚结束大学的四年本科生涯,处于由单纯基础学习向从事科学研究转变的过渡阶段。研究生是未来科研的主力军,是科研工作者的后备力量,其在一年级时期能力培养的重要性不言而喻。对于绝大多数科研工作者,科研素材和科研思路均主要源自于英文文献,因此,学会阅读和撰写英文文献是一个科研工作者的必经阶段。英文文献具有专业性强、生词多、篇幅长等特点,这对于刚接触的研究生一年级学生而言,难度可想而知[1-4]。即使很多专业课成绩优异的学生,有时也会由于阅读英文文献的阻力而渐渐对科研失去兴趣,这绝对是我国科研力量的损失。由此可见,如何让研究生一年级学生学会阅读并接受阅读英文文献,是目前摆在高校研究生教育面前的一大难题。

在多媒体教学日益活跃的今天,弹幕教学逐渐出现在人们视野[5-7]。弹幕起源于日本NIWANGO公司推出的一个动画网站,给观众提供了一个边看影片边留言的平台。南昌大学的硕士生陈威以Bilibili弹幕站为例,对用户群体做了详细调查[8],结果表明,弹幕用户排在前三位的为本科生、中学生和硕士生,其中本科生居首。研究生一年级同学刚刚结束本科生涯,他们对弹幕这种新型形式的认可,也在很大程度上促进了弹幕教学在课堂教学中的推广。现如今,弹幕不仅仅是一个娱乐工具,也可以成为一种教学工具。本文即结合作者的切身经历,对弹幕在研究生一年级英文文献阅读课堂教学中的应用进行探索。

一、为什么要引入弹幕教学

为了提升研究生的英文文献阅读能力,尽早在科研上“入门”,教师在制定课程计划时,经常会预留2-6课时来讲授如何阅读英文文献。比如,作者所承担的《核材料学(反应堆部分)》和《燃料材料、化学及制备》分别预留了2课时和6课时,既通过专业文献讲解了涉及到的相关知识点,又讲授了如何阅读英文文献,可谓一举两得。另外,很多学院还会针对研究生一年级学生专门开设专业英语课程,以提高学生的阅读和撰写英文文献的能力。尽管阅读英文文献如此重要,但初学者总会出现以下常见问题:第一,阅读速度过慢,很多同学反应一节课最多看两页,有的甚至一页都看不完;第二,理不清文献的重点和要点,甚至出现理解偏差,无法领会作者的真实意图;第三,文献即使当时看懂了,过一段时间又忘了;第四,花费大量时间终于看懂了一篇文献,却发现和自己的科研方向相关性不强;第五,对英文文献存在严重抵触心里,排斥阅读英文文献,更谈不上写作了。以上五点突出问题是教师们在课堂上所遇到的普遍问题,严重影响教学质量,阻碍了学生在科研领域的发展,因此,对英文文献阅读课教学方法的创新和改革势在必行。

研究生课程一般都是两节连上,第一节预留时间让学生自行阅读文献,第二节为教师讲授时间。弹幕的即时交互性,给学生和教师搭建了一座快速沟通的桥梁,学生在第一节课阅读文献有疑问时可随时发送弹幕,教师也可第一时间收集这些疑问,有针对性的给学生答疑解惑。即使学生在第二节课教师讲授阶段临时提出疑问,教师也能及时看到,并根据反馈做补充讲授。如果按照传统模式授课,学生随时提问会严重打断上课节奏,影响课堂纪律,并且阻碍讲授效率,有的学生甚至会因为时间有限而来不及提问。

现如今,在课堂上使用手机是一把双刃剑,英文文献阅读课尤其如此,手机既可以是学生偷偷摸摸聊天、打游戏、看电影的工具,也可以是查单词、查资料的工具,与其在课堂上一刀切完全禁止手机使用,倒不如大方允许学生使用手机,鼓励学生使用手机查阅资料和发送弹幕。另外,弹幕教学本身就是一种创新,是多媒体教学在新时期的产物,有些教师拒绝创新,上课形式一成不变、死板僵化,却想方设法在点名上大做文章,“逼迫”学生前来上课,对于这种情况,为何不尝试接收弹幕这种新事物呢?

二、如何引入弹幕教学

现如今,可制作弹幕的网站或公众号有很多,作者选择的是免费的、号称微信大屏幕互动神器的“好弹幕”[9],弹幕背景是透明的,可方便结合PPT使用。在第一节课刚上课时,把提前生成的二维码展示在大屏幕上,邀请大家扫码关注。学生在扫码不方便的情况下,也可直接搜索关注好弹幕(或同学之间分享名片),再发送#弹幕名称(教师提前起好),即可与该弹幕进行互动。第一节课为阅读文献时间,破例允许学生使用手机,让学生一边认真读文献,一边发送弹幕。文献所涉及的内容,阅读文献的困惑、感受,专业词汇的意义,文章每一部分(题目、摘要、引言、结果与讨论、总结、致谢、参考文献)的写法,对弹幕教学的看法、建议、意见等,都可以发送到弹幕上来。需要提醒的是,涉嫌政治等敏感性词汇,宣扬宗教、迷信、淫秽、暴力等内容,禁止作为弹幕内容发送。若发现有学生一意孤行,执意发送上述弹幕,教师可开启“云端敏感词”功能,系统将会智能过滤消息中自定义的敏感词,从而不会显示在弹幕上。教师在讲台上,负责收集、整理弹幕内容。

在第二节课时,教师集中讲解学生在弹幕中所提及的问题,对学生未提及的重要问题也要一并讲授。在离下课还有三分钟左右时,举行幸运抽奖活动,从发送弹幕的同学当中,系统随机抽取一名幸运同学,奖励与本门课程有关的正版专业书籍一本。通过该抽奖活动,第一,抽到的书籍可直接帮助学生加深对本门课程知识点的认知;第二,可提高学生对弹幕教学的参与度;第三,可活跃课堂气氛,让学生在其乐融融的欢快氛围中结束本节课程。

三、弹幕教学所带来的成效

根据作者在授课时的切身经历,在英文文献阅读课堂上引入弹幕,确实能实实在在的提升教学质量,具体表现在以下四个方面。

第一,提高了学生阅读英文文献的积极性。对相当一部分同学而言,英文文献是横在科研道路上的拦路虎,不少同学甚至会因为无法克服而选择知难而退。弹幕的引入,让学生们眼前一亮,大家争先恐后的想让自己的心声出现在弹幕上,这在很大程度上督促了学生自发的、主动的去阅读英文文献,从而发现问题,提出问题,然后坐等教师解答。

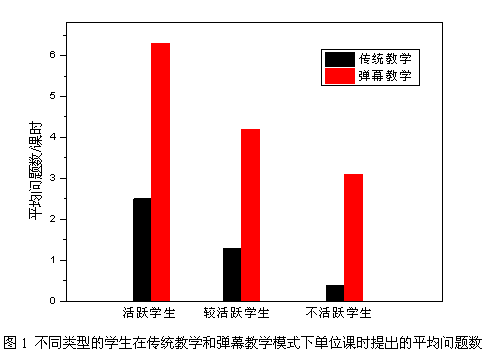

第二,减轻了学生提出问题的压力。根据这几年的教学经验,作者发现在传统教学模式下,有些学生(尤其是腼腆内向的学生)即使发现问题,也不愿甚至不敢在课堂上主动提出,弹幕教学模式恰好弥补了传统教学模式在这方面的不足。根据学生在单位课时所提出的问题数,可将其分为活跃学生、较活跃学生和不活跃学生三种类型,如图1所示,统计结果显示,即使平时课堂上基本不问问题或者很少问问题的不活跃学生,在弹幕教学中也很主动的发了多条弹幕。并且,即使不活跃学生所发送的弹幕数,已经明显多于传统教学模式下活跃学生的问题数,这充分说明学生们对弹幕教学的认可和支持。不用再在大庭广众之下口述问题,而是以文字的形式展现,确实减轻了学生提出问题的压力。

第三,保障了课堂教学的流畅性。教师们都深知上课节奏的重要性,一旦节奏被间歇性的学生提问所打破,不仅影响教师思路,而且可能导致预定内容无法讲授完全,严重影响教学质量。弹幕的互动性和即时性完全避免了这一问题的发生,学生有问题随时发送弹幕,老师也能第一时间看到弹幕内容,在不打乱上课节奏的前提下,及时调整讲授内容,保障了课堂教学的流畅性。

四、结语与展望

本文针对研究生一年级的英文文献阅读课程,提出了引入弹幕教学的思路。从引入弹幕的原因、引入弹幕的方法和引入弹幕带来的成效三个方面,详尽探索了弹幕在课堂教学中的应用。结合作者的切身经历证明,弹幕确实能有效提升英文文献阅读课堂的教学质量。尽管如此,弹幕在研究生或者本科生课堂教学中推广,还会遇到很大的阻力,会有很长的路要走。这是因为,某些高校严禁学生在课堂使用手机,甚至上课之前都要将手机上交;有的年龄偏大的教师不会,也不愿意学,甚至抵触弹幕这种新型多媒体形式;有的教师认为这只是形式上的哗众取宠的创新,不会起到预想的效果;也有的教师认为学生会利用允许使用手机之便,私底下浏览无关网页,甚至打游戏,看视频等。总之,弹幕教学的推广结果如何,让我们拭目以待!

参考文献:

[1] 邓于祁.对科技英语教学方法的探讨[J].当代教育论坛,2003,(2):87-88.

[2] 郑秀华,詹美萍.英语科技文献阅读与英语学习[J].中国地质教育,2005,(3):72-74.

[3] 张雪玉.科技英语阅读和翻译的若干问题[J].中国科技信息,2006,(16):260-261.

[4] 何小阳.科技英语的文体结构特征[J].湖南工程学院学报(社会科学版),2003,(2):39-42.

[5] 孟祥磊,种兰祥,张艳敏.弹幕在高校课堂教学中的应用研究[J].中国教育信息化,2017,(16):48-51.

[6] 刘爽,郑燕林.基于视频弹幕技术的微课程交互设计[J].现代远距离教育,2015,(4):64-69.

[7] 李海峰,王炜.弹幕视频:在线视频互动学习新取向[J].现代教育技术,2015,(6):12-17.

[8] 陈威.弹幕视频网站及用户的研究——以Bilibili弹幕站为例[D].南昌:南昌大学硕士研究生论文,2015.

[9] https://www.haodanmu.com/.

文稿来源:教育教学论坛编辑部 网址:www.jyjxlt.com